20 Ottobre 2025

L'Economia – Corriere della Sera

Alberto Mingardi

Direttore Generale

Argomenti / Teoria e scienze sociali

Ci viene naturale associare il concetto di economia con quello di crescita. La crescita economica (l’aumento del numero delle transazioni, quindi della disponibilità di beni e servizi) è qualcosa a cui siamo abituati. Addirittura, ce l’aspettiamo. Ci stupirebbe se a settembre non arrivasse, puntuale, l’annuncio di un nuovo iPhone.

L’economia si occupa di scelte che riguardano risorse scarse. Siamo però abituati a vedere questi vincoli di scarsità farsi, col passare del tempo, meno stringenti. I nostri antenati avevano un’esperienza molto diversa. I raccolti potevano andare meglio o peggio. Ma non si attendevano un continuo miglioramento delle condizioni di vita.

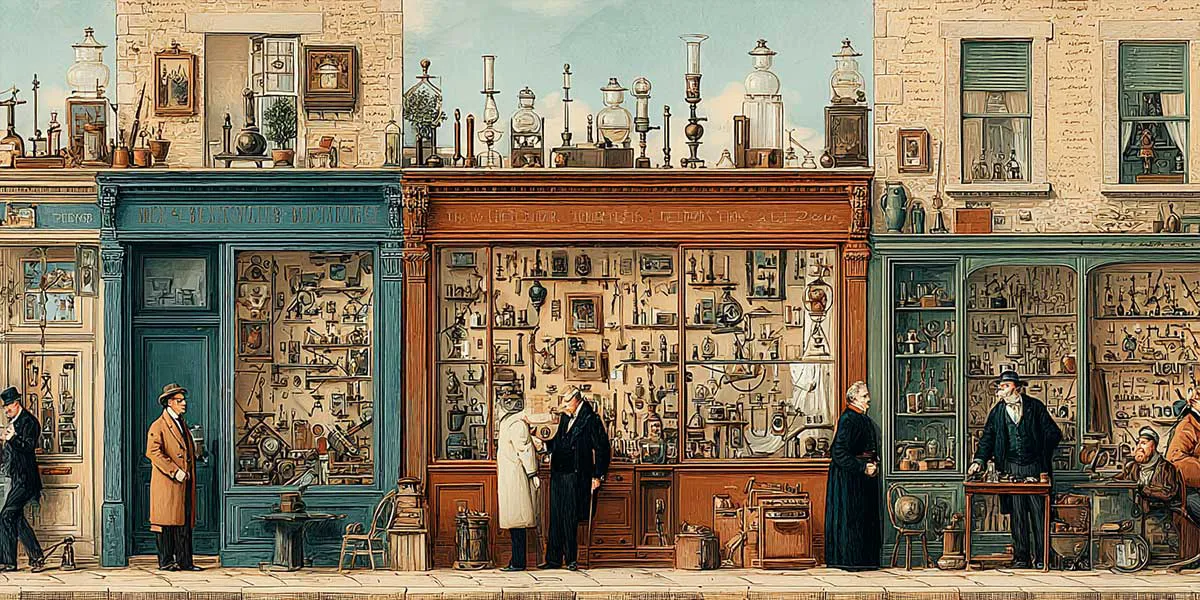

Il mondo è cambiato nel corso del diciannovesimo secolo, prima in Inghilterra, poi negli Stati Uniti e nel resto d’Europa. Infine la crescita ha «contagiato» tutto l’orbe terraqueo. Perché è successo? E perché proprio lì, e non altrove?

È la domanda più importante che possa farsi uno storico dell’economia. Gli economisti tendono spesso a fissare l’attenzione sulle imperfezioni dell’ordine economico (i fallimenti di mercato, le esternalità), ma il fatto più rilevante della storia moderna coincide con una discontinuità positiva.

Joel Mokyr, professore di economia e storia alla Northwestern University di Chicago, è stato insignito del Premio Nobel proprio per i suoi studi su questi temi. Mokyr è un Nobel anomalo: non scrive solo paper ma anche libri, per giunta senza grandinate di grafici e percentuali, accessibili a un lettore non specialista. Il più noto è I doni di Atena, tradotto dal Mulino.

La sua ricerca ci aiuta a mettere a fuoco un tema che spesso torna nei dibattiti contemporanei, ma viene facilmente frainteso. Che ci sia una relazione fra conoscenze scientifiche e progresso economico tendiamo a darlo per scontato. Che cosa significa? Esiste un modello lineare, per cui a grandi somme spese in ricerca e sviluppo corrispondono tassi più elevati di crescita economica?

I lavori di Mokyr suggeriscono una prospettiva un po’ diversa. La Rivoluzione industriale coincide con un’esplosione di un tipo particolare di creatività: quella che riverbera non nell’espressione artistica o nella speculazione teorica, ma in manufatti che contribuiscono a migliorare la vita di altre persone.

Le nuove conoscenze scientifiche sostengono queste produzioni, ma è vero anche il contrario: lo sviluppo di nuovi strumenti e di nuove tecniche precede, non segue, le nuove teorie. A fare la differenza è un ceto di operai specializzati, di artigiani, di tecnici di alto livello, che affrontano i problemi della produzione in un modo che, più o meno consapevolmente, somiglia al metodo scientifico. Propongono ipotesi, raccolgono prove, correggono le ipotesi altrui.

La Rivoluzione industriale è l’età degli inventori. Per quanto l’industria sia ormai incomparabilmente più complessa e burocratizzata di quanto fosse allora, gli studi di Mokyr ci rammentano che spesso sono gli outsider a fare la differenza. L’innovazione non arriva puntuale agli appuntamenti, e ogni tanto viene da dove meno te l’aspetti.

Anche per questo egli insiste molto sul pluralismo istituzionale come precondizione della Rivoluzione industriale. È un tema su cui hanno scritto molti degli storici che dagli anni Settanta a oggi ci hanno aiutato a chiarirci le idee sulla Rivoluzione industriale.

L’Europa in cui si sviluppa il capitalismo restava divisa: il potere politico si era centralizzato dopo il Medioevo, ma il sistema degli Stati moderni rimaneva plurale. C’era dunque competizione fra le élite politiche. Da una parte, questa competizione finisce per punire gli assetti più oscurantisti: se in un Paese nel quale comandano le corporazioni non c’è modo di sviluppare un’idea nuova, chi l’ha avuta cercherà di spostarsi altrove.

Dall’altra, si innesca una gara per il prestigio: gli uomini di scienza sono un fiore all’occhiello delle corti, come poi lo saranno i grandi enti di ricerca per gli Stati.

In molti, nei giorni scorsi, si sono messi a pescare nei lavori di Mokyr qualche lezione per i nostri tempi. La storia non è un ricettario, ma può aiutarci a mettere in prospettiva le nostre certezze.

Oggi prevale l’idea che centralizzare investimenti e decisioni a livello europeo sia la via maestra per far rafforzare l’economia della conoscenza. Leggere Mokyr dovrebbe farci venire qualche dubbio.