12 Gennaio 2026

L'Economia – Corriere della Sera

Alberto Mingardi

Direttore Generale

Argomenti / Economia e Mercato

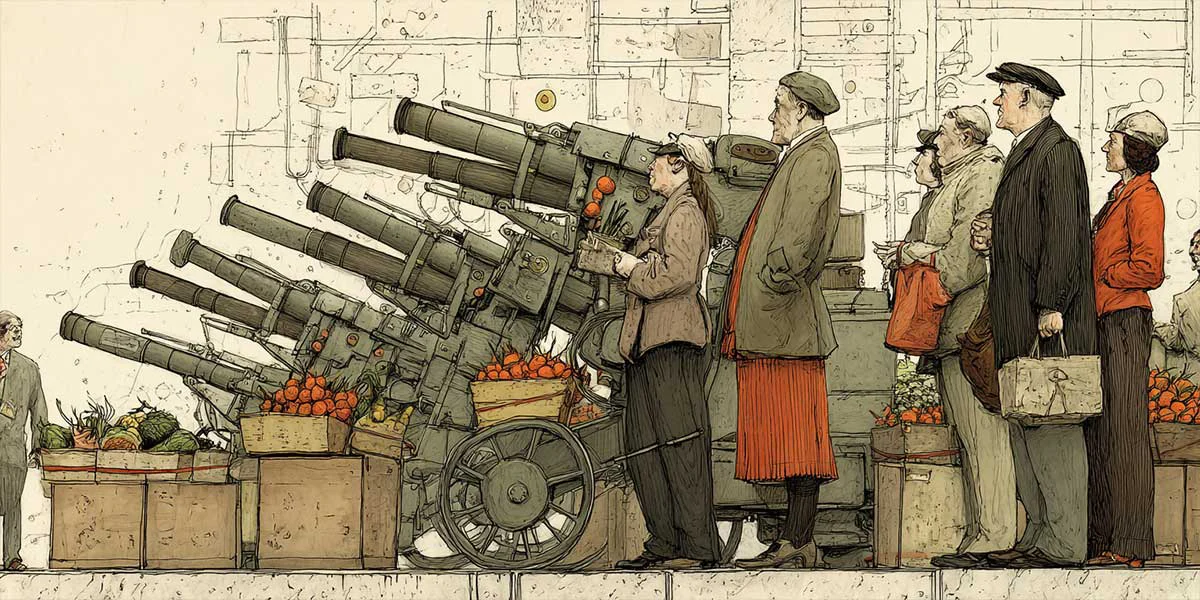

Durante la prima guerra mondiale, alcuni economisti italiani esortavano a distinguere tra «guerra militare» e «guerra economica». Mentre condividevano gli obiettivi della prima, suggerivano di non ritenere che l’ostilità nei confronti della Germania dovesse essere permanente. L’idea di accompagnare allo sforzo bellico un più vasto regime di dazi sembrava loro controproducente: perché aumentare il costo della vita delle persone, quando già si chiedono loro tanti sacrifici?

Oggi la guerra in cui siamo coinvolti non è ancora «militare» e tuttavia sono in molti a voler inasprire quella «economica». Ciò avviene indipendentemente dai risultati: siamo al ventesimo pacchetto di sanzioni contro la Russia. Quegli economisti magari erano un po’ ingenui ma provavano a misurare l’effetto delle decisioni politiche in termini di benessere della popolazione: cosa che oggi ci guardiamo bene dal fare.

Le importazioni beneficiano in primis chi importa: di quei manufatti o di quelle materie prime ne ha bisogno chi li compra. Mettersi in condizione di non poterle acquistare significa farne a meno o rassegnarsi a comprarle a prezzo più elevato da altri. Cioè peggiorare l’efficienza del proprio comparto produttivo.

È anche per questo che in realtà gli Stati non chiudono mai del tutto il rubinetto del commercio, se scambiavano fra loro prima che cominciasse la guerra. Lo dimostra un libro di Mariya Grinberg, Trade in War: Economic Cooperation across Enemy Lines (Cornell University Press). In parte Grinberg vuole ridimensionare l’idea per cui il costo dei mancati scambi, in caso di scoppio delle ostilità, calmiererebbe la tendenza degli Stati a farsi la guerra. In realtà i governi possono decidere di non fermare del tutto i flussi degli scambi.

Un esempio, per certi versi, scioccante. Negli anni Trenta, nonostante i venti protezionisti fra le due guerre, l’Inghilterra si assicura di mantenere i propri mercati relativamente aperti alle importazioni dalla Germania (per cui rappresenta l’8% dell’export): l’80% di queste è costituito da manufatti, in larga misura un input per le produzioni britanniche (soprattutto composti chimici e componenti). Con le prime avvisaglie di guerra, gli inglesi cambiano la loro politica commerciale e, in linea di massima, proibiscono i commerci col nemico. Non rilasciano licenze speciali per le esportazioni, anche perché si ritiene che ciò che veniva venduto ai tedeschi in tempo di pace possa contribuire al loro successo in guerra. Invece «licenze d’importazione per prodotti di origine nemica vengono concesse occasionalmente».

C’è un trattamento di favore per quei prodotti che si potevano ottenere soltanto dai tedeschi e che erano necessari per produzioni ad alto valore aggiunto in Inghilterra. I permessi sono specifici, garantiti a una certa impresa, per l’importazione di un determinato prodotto, in una quantità predeterminata.

Buona parte delle importazioni sono coloranti, o composti chimici necessari per realizzare coloranti. Altre licenze vengono inoltre rilasciate per componenti e ricambi per articoli elettrici, «aghi e piombini per macchine di calzetteria, cuscinetti in agata per la produzione di bilance automatiche, tubi e apparecchi a raggi X, pezzi di ricambio per macchine agricole e macchine piegatrici per cartine da sigarette». Il commercio non è certo libero e i suoi volumi si riducono. Ma non viene spento del tutto. Il governo britannico valuta i costi e i benefici. E continua a farlo persino nel momento più buio del secolo, quando la questione ideologica sottesa alla guerra non è una storia di cappa e spada abbonacciata e posticcia, ma una battaglia senza precedenti nell’oscuro e deplorevole catalogo della storia politica.

Per Grinberg, il punto di svolta è stato a metà Ottocento, con la dichiarazione di Parigi che seguì la guerra di Crimea. Eravamo in un momento storico in cui, a differenza di quanto accade oggi, l’opinione pubblica dei Paesi europei percepiva chiaramente i benefici del libero scambio. I liberali dell’epoca non pensavano che le guerre potessero scomparire del tutto, ma speravano di poterle trasformare nell’equivalente su larga scala del duello, circoscriverne cioè gli effetti ai belligeranti. Perciò la dichiarazione di Parigi prevedeva l’abolizione della guerra di corsa, la protezione della neutralità e la non sequestrabilità delle merci trasportate su navi neutrali.

Questi diritti neutrali, spiega Grinberg, sono diventati uno strumento fondamentale per continuare a commerciare con i nemici anche in tempo di guerra. Commerciare nel senso di scambiare cose. Secondo Grinberg (che forse intravvede nelle decisioni delle classi politiche più lucidità di quanta non ve ne sia), lo scambio di beni è diverso dalla cooperazione finanziaria o monetaria: quest’ultima può essere interrotta e riavviata più facilmente. Il commercio di beni coinvolge un’infrastruttura e una rete di relazioni che è più difficile ricostruire, avendole distrutte.

Spiega Grinberg che lo scambio in tempo di guerra è un tema assai poco studiato. La Croazia e l’ex Jugoslavia continuavano a commerciare mentre se le davano di santa ragione, e così l’India e il Pakistan. L’Inghilterra invece interruppe davvero ogni commercio con l’Argentina durante la guerra delle Falkland.

A maggior ragione in situazioni meno nette, tenere aperte le relazioni commerciali potrebbe aiutare il dialogo fra belligeranti e mettere i negoziatori in posizione più solida. Lo capisce anche Donald Trump, per cui politica estera e affari vanno insieme. L’Europa farebbe bene a non dimenticarlo.