28 Luglio 2025

L'Economia – Corriere della Sera

Alberto Mingardi

Direttore Generale

Argomenti / Politiche pubbliche

Non è detto che le iniziative più rilevanti di un leader siano necessariamente quelle che fanno più rumore. Donald Trump negli ultimi mesi e nelle ultime settimane ha fatto parlare di sé soprattutto per i dazi, fra annunci e marce indietro. Ma Trump non è il primo protezionista della storia e il commercio mondiale è un marchingegno complicato, si può gettare sabbia negli ingranaggi ma le imprese hanno già dato prova, negli anni scorsi, di straordinaria capacità adattativa. Qualcosa di nuovo l’amministrazione Usa invece l’ha fatto, nelle scorse settimane, ed è stata l’approvazione di alcune norme che definiscono un quadro regolatorio più chiaro per criptovalute e, più in generale, fintech.

Negli anni scorsi, il mondo cripto è stato sovrastato da un’imbarazzante contraddizione. Da una parte, autorità di regolazione e banche centrali hanno denunciato le cripto come strumenti intrinsecamente pericolosi. Dall’altra, gli istituti di emissione hanno giocato a immaginare delle central bank digital currencies, valute digitali di banca centrale. La domanda di qualcosa di nuovo doveva essere affidata al vecchio monopolista della carta moneta. L’idea ha suscitato più diffidenza negli Stati Uniti che altrove.

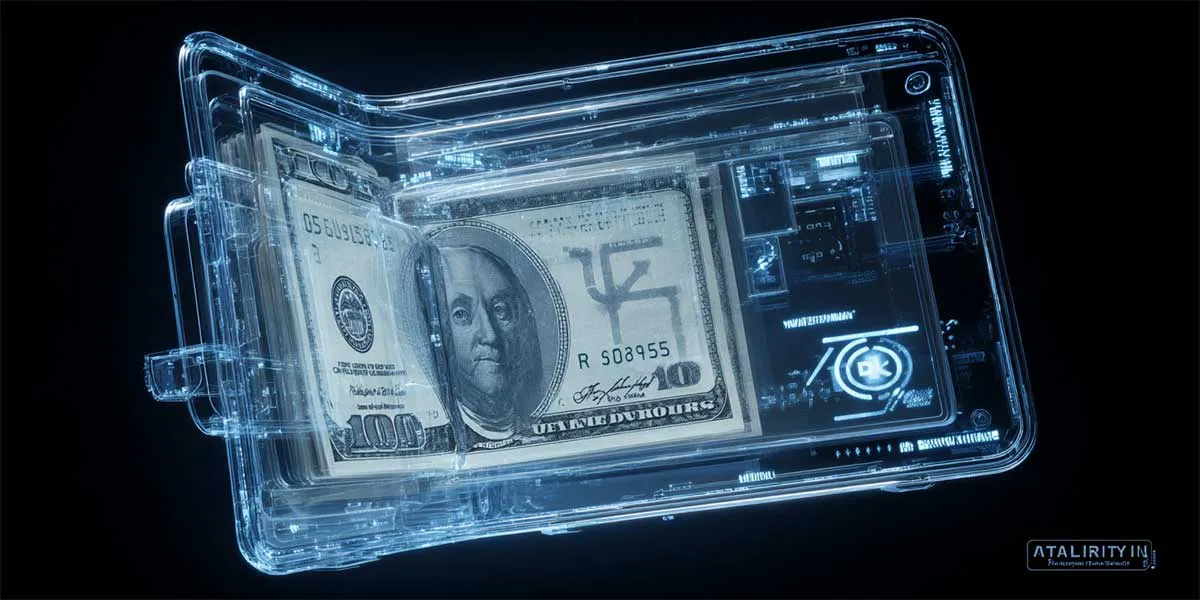

La valuta digitale di banca centrale è subito apparsa come la pietra tombale su quel poco o quel tanto che resta della nostra privacy. L’avvento di Bitcoin, ormai sedici anni fa, ci ha reso familiare la blockchain: una specie di registro digitale gestito da una rete decentralizzata di computer, nel quale i diversi «blocchi», protetti dalla crittografia, testimoniano la titolarità delle risorse scambiate. A differenza di una banconota da cinque o cento euro che sia, ogni frazione di Bitcoin si porta appresso tutta la sua storia: il sistema «crea» la fiducia necessaria a compiere le transazioni proprio perché questo «libro mastro diffuso» è aggiornato e affidabile Immaginate qualcosa di simile per il denaro di banca centrale: un registro magari non decentrato ma governato dall’istituto di emissione, che sappia in ogni secondo in quale borsellino sonnecchia ciascun euro emesso dalla Bce.

Un sistema del genere sarebbe senz’altro molto sicuro e contrasterebbe efficacemente le frodi. Ma, se adottato su larga scala, segnerebbe la fine della stessa idea che il nostro denaro è nostro. Non solo sarebbe impossibile non lasciare traccia di transazioni che magari vogliamo tenere per noi: a sapere costantemente dove siamo e come stiamo spendendo i nostri soldi non sarebbe un operatore terzo, ma la banca centrale, ovvero il governo.

Trump ha emesso un ordine esecutivo che proibisce la nascita di un «dollaro digitale». Il che da una parte serve ad allontanare questo scenario nel quale noi tutti saremmo cavie da laboratorio dei banchieri centrali ancor più di quanto lo siamo già, ma dall’altra traccia un confine. Coloro che temono che le cripto siano il focolaio della prossima crisi finanziaria (in molti la pensano così, nessuno spiega come dovrebbe scoppiare l’incendio) dovrebbero esserne lieti: il mercato può sperimentare con strumenti di questo genere e tuttavia proprio il fatto che siano altra cosa rispetto alla moneta di carta non impegna la banca centrale a operazioni di salvataggio.

Per quanto il sistema finanziario stia gradualmente sperimentando con investimenti in cripto, essi rimangono fuori dai bilanci delle banche e il rischio di eventi «sistemici» è assai limitato. Lasciare le cripto al mercato ha due vantaggi. Primo, chiarisce che non ci sono paracaduti: ognuno gioca col suo. Secondo, agevola nuovi esperimenti, per verificare dove e come l’adozione di questi strumenti può dare maggior beneficio. Pensiamo agli stablecoin: valute virtuali emesse da diversi operatori ma agganciate al dollaro, il cui valore oscilla col biglietto verde. Negli anni scorsi si pensava che la loro utilità fosse circoscritta ai Paesi poco bancarizzati o ad alta inflazione. Hanno però anche caratteristiche che li rendono interessanti in Occidente. Anzitutto riescono naturalmente intuitivi ai digital natives. Inoltre, rispetto ad altri sistemi di pagamento elettronico abbattono i costi di intermediazione: usarli per pagare online è come utilizzare la moneta di carta dall’ortolano, anzi ché passare per carte di credito e banche.

Il Genius Act offre loro un quadro regolatorio più stabile, sottraendoli alla supervisione della Sec (la Consob americana) per affidarli alla authority che si occupa dei future (per inciso, il Presidente della Sec, Paul Atkins, ha applaudito la decisione perché crea un quadro normativo più chiaro anche se riduce i suoi poteri. Buona fortuna se volete trovare un equivalente europeo). Può darsi che l’obiettivo sia usarli per indurre il mondo a comprare dollari, ancorché in quanto collaterale di queste monete virtuali. Ma di fatto gli Usa stanno ponendo le premesse per una radicale semplificazione del sistema dei pagamenti, anche se a soffrirne è probabile siano le carte di credito, che sono giganti americani.

Diciamo spesso che l’America di Trump non è più la solita America ma sulle cripto lo è stata. Ha rifiutato la logica del dollaro digitale (mentre noi ci ostiniamo sul suo equivalente) e ha scelto quella di poche regole certe, perché il processo di scoperta faccia il suo gioco. Sarebbe auspicabile che qualcosa del genere avvenisse anche in Europa. Se non vogliamo restare tanto indietro nel fintech quanto lo siamo nelle piattaforme digitali.